反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会(事務局:石川県生活協同組合連合会、当会も構成団体)は2024年7月に卯辰山玉兎ヶ丘で「ピースデイ」を、8月に石川県庁で「平和のパネル展」を開催します。多くのご参加・ご来場をお待ちしております。

反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会(事務局:石川県生活協同組合連合会、当会も構成団体)は2024年7月に卯辰山玉兎ヶ丘で「ピースデイ」を、8月に石川県庁で「平和のパネル展」を開催します。多くのご参加・ご来場をお待ちしております。

核戦争を防止する石川医師の会(以下、反核医師の会)では、核戦争よる被害の実相を伝える図書として漫画『はだしのゲン』(以下、ゲン)を石川県内の小・中学校に寄贈する活動を2011年から各市町教育委員会の協力を得て実施しており、これまで寄贈済が14市町、寄贈不要が3市町、未寄贈が2市町(珠洲市、能登町)です。

ゲンは被爆の実相を伝えるだけでなく、作者・中沢啓治氏の「踏まれてもまっすぐに伸びる麦のように、強く生きよう」、幾多の困難を乗り越える姿が描かれています。反核医師の会では元旦の能登半島地震で大きな被害があった子どもたちを元気づけてくれるものと、能登町教育委員会に働きかけて今回のゲン寄贈が実現しました。

■能登町教育長との懇談

6月10日能登町教育委員会を訪問し、小学校5校に日本語版を、中学校4校に日本語版と英語版を、町立中央図書館に日本語版をそれぞれ寄贈しました。英語版はNPO法人はだしのゲンをひろめる会(以下、ひろめる会)の提供です。

寄贈式には、教育委員会から眞智富子教育長、河崎恭子事務局長、反核医師の会から横山加奈子副代表世話人、小野栄子事務局員、ひろめる会から神田順一事務局長が出席しました。

眞智教育長からは「子どもたちはゲンの日本語版と英語版を対比して見ることができるので興味を持ってくれると思う」「非核三原則にある通り、恒久的平和を子どもたちに引き継いでいきたい」「私は中学生の修学旅行で広島に二度引率したことや広島原爆資料館の派遣事業を利用して被爆者を迎えてお話していただいたこともある」「ゲンに触れることにより、平和を考える機会になることが期待できる」「子どもたちはそれぞれの発達段階に応じた読み方をすると思う。そこは子どもたちの力を信じたい」「教員にはゲンをどのように活用できるか考えてもらいたい」などゲンの寄贈を受け入れた思いをたくさん語っていただきました。

私たちからはゲンの利用方法について、保健室に置いていたらよく読まれていたとか、石川県立図書館にもゲンを寄贈したが、配置場所が民族差別等の社会科学分野であり、子どもたちが閲覧できにくいのは問題と指摘したところ、教育長からは「各学校には子どもたちが手にとりやすいコーナーに置くように伝えたい」と話されました。

■全自治体への寄贈が目標

反核医師の会では、県内全ての自治体へのゲン寄贈を目指しており、今後は未寄贈の珠洲市、寄贈不要と回答された3市町(小松市、津幡町、羽咋市)への働きかけを進めていきます。さらにこの取り組みを開始して13年経過しているため、これまでの寄贈先での利用状況調査や2巡目の寄贈活動も検討しています。

昨年、都道府県立図書館へのゲン所属・寄贈希望アンケートでたくさんの寄贈実績があったひろめる会では、今後は県内の公立図書館へのアンケート活動を検討しています。 (まとめ 神田順一)

核戦争を防止する石川医師の会では、被爆の実相を子どもたちに伝えるために、漫画『はだしのゲン』(全10巻)を県内の小・中学校に寄贈する取り組みを、NPO法人はだしのゲンをひろめる会と共同で取り組んでいます。

11月29日には穴水町教育委員会を訪問し、小学校2校に日本語版を、中学校1校に日本語版と英語版を1セットずつ寄贈しました。(日本語版は医師の会から、英語版はひろめる会から寄贈)

寄贈式には、教育委員会から大間順子教育長と事務局、医師の会から事務局の小野、ひろめる会から事務局長の神田順一さんが出席しました。大間教育長はご挨拶一つで場がエネルギーに満ち溢れるようなとてもお元気な方で、楽しい懇談となりました。

◆医師のメッセージを伝え、配架の工夫を要望

式の冒頭、医師の会からは『はだしのゲン』寄贈運動の経過と寄贈に込めた医師のメッセージを伝え、神田さんからはひろめる会の活動紹介とともに、「是非子どもたちの目に留まるような配架を」と要望しました。熱心にメモを取りながら聞いて下さった教育長は、12月の校長会で2団体からのメッセージを直接校長に伝えること、そして配架の件も学校司書(小中学校・計3校に一人)に伝えることを約束してくださいました。

◆「読書は心の投資」

穴水町の学校では「読書は心の投資」として、読書習慣を大事にしているそうです。「はだしゲンは、きっと皆が進んで手に取ってくれるはず!」と、寄贈を大変喜んでいただきました。また、英語版は中学校に寄贈したものですが、「先に小学生に英語版を見せてあげたい。英語版のゲンに触れることで、子どもたちは他の英語の本にも興味を持ち、世界が広がるはず」と、英語教育に力を入れている様子も報告されました。

寄贈式には、北陸中日新聞のほかケーブルテレビの取材もありました。これらの報道によって、学校以外でも『はだしのゲン』が読まれる機会が増えるのではないかと期待しています。

◆ 県内14市町100校に寄贈

寄贈式のセッティングは意外に時間と労力を要するものですが、その報奨は何倍にも大きくなります。教育長等の熱意と実践に触れることができ、医師がどんな思いで核兵器廃絶運動に取り組んでいるのか、また作者・中沢啓治さんが『はだしのゲン』に込めたメッセージ等を直接お伝えできる貴重な機会にもなります。充実した懇談を終えた時にはいつも、子どもたちが時に真剣に、時に笑いながら『はだしのゲン』を読む姿が想像できて、次の寄贈への励みにもなっています。

『はだしのゲン』寄贈運動は、穴水町への寄贈で14市町100校(日本語版101セット、英語版12セット)となり、未寄贈の自治体は珠洲市、能登町の2か所になりました(3自治体は寄贈辞退)。2024年はこの2自治体への働きかけが焦点になります。来年の報告を楽しみに待っていてください!

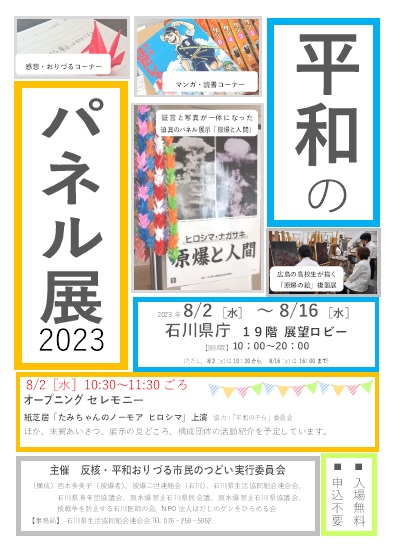

反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会(事務局:石川県生活協同組合連合会、当会も構成団体)は2023年7月に卯辰山玉兎ヶ丘で「ピースデイ」を、8月に石川県庁で「平和のパネル展」を開催します。多くのご参加・ご来場をお待ちしております。

ピースデイ 2023

平和のパネル展 2023

・・・・・・・・・・・

平和のパネル展「オープニングセレモニー」

<両企画の主催>

反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会

(事務局:石川県生活協同組合連合会 電話 076-259-5962)

今年も反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会(事務局:石川県生活協同組合連合会、当会も構成団体)で「平和のパネル展」を開催しました。今年は、石川県庁1階展示スペースで、原爆と人間展パネル30枚と新事実、広島基町高校の生徒の描いた「原爆の絵」20枚、ウクライナ情勢と核兵器禁止条約関連、日本国憲法の前文と第9条などを展示しました。以下にオープニングセレモニーの動画も紹介します。来年も是非お越しください。

■展示期間:2022年8月2日(月)~8月16日(月)

■場所:石川県庁1階展示スペース

■時間:10:00~20:00(8/2(火)は10時30分から、8/16(火)は16時まで)

■入場無料

■展示内容

①原爆と人間展パネル30枚と新事実について

②原爆の絵 広島基町高校の生徒の描いた絵20枚

③ウクライナ情勢と核兵器禁止条約に関連して

④日本国憲法の前文、9条について

「第32回反核医師のつどいin兵庫」が9月24・25日に開催されます。「核なき世界の実現」に向けて私たちは何をすべきか、何が課題なのかを考える企画です。当会ではこの「つどい」を、毎年開催している国連核兵器廃絶デー記念企画に位置付け、「金沢サテライト会場」を設けることとしました。

医療関係者に限らず、どなたでも参加可能です。お申し込みをお待ちしております。

当会は、すべての人の健康を守る医師・歯科医師の社会的責務と良心から、健康にとって最悪の敵である核戦争に反対し、再び被爆者を生み出さないよう人々に訴えることを理念として活動している、石川県の医師・歯科医師の団体です。この度のロシア・ウクライナ戦争について、当会としても大変憂慮しており、本日3月8日付で以下の声明を発表しました。なお、この声明は、内閣総理大臣、外務大臣のほか、ロシア・ウクライナ両国大使、ベラルーシ大使、国連広報センターにも送付しました。左記以外の国にも順次送付を予定しています。

平和を願う人々の思いが、ロシア・ウクライナ両国政府、各国政府に届くことを切に願っています。

― Cease Fire 戦火を止めろ ―

ロシアのウクライナ侵攻と核の脅しに抗議し、

平和的手段による解決を求める

人類は、悲惨かつ残虐な行為をもたらした第二次世界大戦への痛切な反省から、その惨禍を二度と繰り返さぬことを誓い、人権保障のための国際的システムである国際連合を設立した。そして、この誓いと理念を掲げて生まれたのが、日本においては日本国憲法、世界においては世界人権宣言であり、その具体化として数々の国際法が制定されてきた。昨年発効された核兵器禁止条約もその一つである。

このように人類が知恵と努力を積み重ねてきた今日において、なお、「Cease Fire」(戦火を止めろ/停戦)を言わなければならないのは、慨嘆に堪えない。

ロシアは2月24日、ウクライナへの軍事侵攻を開始し、多くの死傷者を出し続けている。また、プーチン大統領は自国が核大国であることに言及し、2月27日には核抑止部隊の戦闘態勢を整える命令を下した。このようなロシアの行為は、国連憲章に明確に違反し、核兵器禁止条約が禁じる核兵器の「使用の威嚇」にあたる可能性が高い。

さらに、3月4日には、ウクライナの核発電(原発)施設で交戦があり、ロシアの占拠が報じられている。思い知らされたのは、戦争が起これば、核発電所は軍事的な要所として真っ先に深刻な危機にさらされるという、核発電所が潜在的に有する危険性である。ウクライナの人々は今、戦争の惨禍に加え、核兵器使用の威嚇と、チェルノブイリ事故の惨事が繰り返されるかもしれない差し迫った恐怖の中にいる。

このようななか、日本では、安倍晋三・菅義偉元首相が「核共有」の議論の必要を訴えた。彼らが毎年8月に被爆者の前で行ってきた「核なき世界の実現」の誓いは、一体何だったのか。これは被爆者への裏切りであり、国是とする非核三原則への背信である。しかし、一方では、このことは諮らずして、「核」の存在が恐怖と核軍拡をエスカレートさせることを示したともいえよう。

我々は、人命を守ることを使命とする医師・歯科医師の団体として、今般のロシアによるウクライナ侵攻および核使用の脅しに強く抗議し、核発電所への攻撃に断固反対する。そして、人命の犠牲を止め、核物質の拡散と核戦争の危機を回避するためにも、戦争当事国を含めた世界中の市民と連帯し、ロシアとウクライナ政府に対し、即時停戦と戦争解決を訴える。

日本政府は、「核共有」「核抑止」の論を清く排除し、日本国憲法前文に掲げた崇高な理念と決意を、今こそ実践すべきではないだろうか。唯一の戦争被爆国として、他国と団結して一刻も早く平和的手段による解決に動くこと、そして、早急に核兵器禁止条約への署名・批准を決め、各国政府にもそれを強く促していかねばならない。

かつて、米国とソ連を中心とする核開発競争により、世界は核戦争の勃発寸前にまで至った。このとき、敵対関係を超えて手を携えたのが米ソ両国の医師であったことを、最後に記しておきたい。彼らはその社会的責務を果たすため、共同で核戦争防止国際医師会議(IPPNW)を結成し、核廃絶への世界的潮流を作り出した。後に、核兵器禁止条約の制定に指導的役割を果たし、ノーベル平和賞を受賞することになるICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)は、このIPPNWが母体になり設立されたのである。このような、人類の蓄積してきた知恵と良心と連帯の力によって、この危機は必ずや乗り越えられ、核廃絶を達成するものと、我々は信じている。

2022年3月8日

核戦争を防止する石川医師の会

代表世話人 江守道子

2022年1月22日(土)、石川反核医師の会も加盟している「核禁条約署名石川県連絡会」の呼びかけで、核兵器禁止条約発効1周年記念の街頭宣伝が金沢エムザ前で実施されました。

積雪やコロナ感染拡大の影響もあり参加者は15人弱にとどまりましたが、石川県民主医療機関連合会、新日本婦人の会金沢支部、非核の政府を求める石川の会など、それぞれの立場から非核・平和活動への思い、日本政府こそが率先して核禁条約に参加することの大切さを訴え、「唯一の戦争被爆国 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める」署名活動に取り組みました。

当日は、1日の感染者数が200人を超えはじめるなど、オミクロン株の流行が深刻化してきたことで声が掛けづらい状況にありましたが、足を止めて署名してくれる方や、とても熱心にお話を聴いてくださる観光客の方もいました。

連絡会では、これからも「日本政府も核兵器禁止条約に参加を!」の1点で、毎月の22日行動や県知事選候補者への公開質問状の取組をはじめ、草の根の活動を続けていくことになっています。ぜひ、連絡会の活動にもご参加をお願いします。

核戦争を防止する石川医師の会では、毎年、国連の核兵器の全面的廃絶のための国際デー(国連核兵器廃絶デー/9月26日)の前後に、この国際デーと核兵器廃絶の取り組みを広げるイベントを行っています。

今年は、9月26日に、長崎市長・田上富久さんのオンライン講演会を開催しました。講演会の動画を公開しましたのでご覧ください。

≪9.26国連核兵器廃絶デー・核兵器禁止条約発効記念講演会≫ テーマ:長崎に学ぼう 平和を築く自治体と市民の力 日 時:2021年9月26日(日)午後2時~4時 講 師:長崎市長 田上富久さん ※ 田上氏の講演の前に、当会の活動報告も行いました。

⇒当日の資料はこちらをクリックしてください

核兵器禁止条約発効記念

核兵器のない世界へ―医師の役割を考える―

核戦争を防止する石川医師の会のあゆみ1988―2021

<発行のご案内>

本年1月22日、被爆者と核廃絶をめざし活動してきた人々の悲願である「核兵器禁止条約」が遂に発効しました。2007年にICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン/2017年にノーベル平和賞受賞)が核兵器禁止条約の制定を全世界に提唱した頃は、条約の成立・発効まで長い時間がかかるだろうと思われていました。しかし、被爆者の皆さんの「同じ苦しみを世界中の誰にも経験させてはならない」という信念のもと、世界を股にかけて行ってきた被爆者運動が人々と国々を動かし、遂に条約発効が実現したのです。

当会では、条約発効を祝福・記念するため、国連「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」(9月26日)に合わせ、標記冊子を発行いたしました。本誌は、条約制定までに医師と被爆者が果たしてきた役割や当会の約34年にわたる市民との共同活動を振り返るとともに、核兵器をめぐる近年の情勢、核なき世界への展望も取り上げています。お読みいただくと、核兵器禁止条約の制定・発効が、被爆者をはじめとする世界市民の共同の力で実現したことを確信できる内容になっていることと思います。

核兵器廃絶の国際的規範の確立のためには、今こそ、唯一の戦争被爆国・日本政府が、真のリーダーシップを発揮することが求められています。日本政府が一刻も早く核兵器禁止条約に署名・批准すること、また来年予定されている条約第1回締約国会議にオブザーバー参加をすることを求める運動のため、本誌がその一助になることを願っています。

地球上のすべての命を守り、子どもたちに豊かな地球を引き継ぐために、引き続き、ともに取り組みましょう。

発行日:2021年9月26日

発行:核戦争を防止する石川医師の会

<非売品>

核戦争を防止する石川医師の会の事務局(電話076-222-5373)までご連絡下さい。

本誌は非売品につき、実費相当額(1冊500円)でお分けします。

※数に限りがありますので、お早めにご連絡ください。